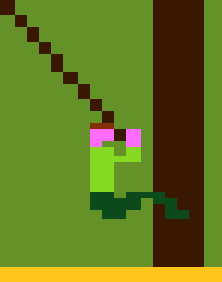

Confieso que la primera vez que vi a Pitfall Harry en acción, en el televisor de tubo de un amigo, me pareció que el hombre llevaba un esmoquin de color verde. ¿Un aventurero en la selva con semejante atuendo? La lógica no era su fuerte, pero su carisma, desde luego, sí. Corría el año 1983 en España, un país inmerso en la fiebre del Spectrum pero donde la Atari 2600 aún reinaba en muchos salones. Frente a los pixels abstractos de la época, Pitfall Harry representaba una ambición descomunal: un mundo de exploración lateral, lleno de peligros y tesoros. Era el Indiana Jones de los 8 bits, y su juego, Pitfall!, una lección de ingeniería software que marcaría a una generación.

El contexto: un oasis de ingenio en el desierto de los sprites

Para valorar lo que Pitfall Harry significó, debemos diseccionar la máquina que lo albergaba. La Atari 2600 (VCS) era un hércules con pies de barro. Su chip de video, el TIA (Television Interface Adapter), estaba diseñado para juegos simples con sprites contados y fondos estáticos. No tenía memoria de pantalla (frame buffer) tal y como la entendemos hoy. Programar para ella era un duelo contra el hardware, un ejercicio de sincronización a nivel de scanline. En este entorno hostil, David Crane de Activision no solo programó un juego; esculpió una ilusión.

El milagro de Pitfall! residía en su generación procedural. Con solo 4KB de ROM, era imposible almacenar los 255 escenarios de su jungla. La solución de Crane fue brillante: un algoritmo determinista que, partiendo de una semilla (seed), generaba la disposición de troncos, lagos y cuevas en tiempo real. Cada pantalla era el resultado de un cálculo, no de un mapa almacenado. Esto, que hoy suena a técnica moderna de roguelike, fue en 1982 una revolución silenciosa. El desplazamiento lateral suave, la animación fluida de Pitfall Harry balanceándose en las lianas, y el cambio de paleta al entrar en las cuevas, eran hazañas de programación que elevaban el listón de lo posible. En España, donde el crackeo y las copias en cinta eran moneda común, Pitfall! era uno de esos cartuchos originales que se guardaban como un tesoro, una demostración de poderío para la consola de Atari.

Jugabilidad pura: la danza precaria del aventurero

La genialidad de Pitfall Harry no estaba solo en el código, sino en su diseño de jugabilidad. Crane trasladó la tensión y el timing de los arcade a un contexto de exploración. El objetivo era simple: recoger 32 tesoros en 20 minutos reales. Pero la ejecución era una coreografía de riesgo constante. Pitfall Harry no disparaba; su habilidad era el movimiento. Saltar sobre los cocodrilos (cuyas bocas abiertas eran, en realidad, troncos recoloreados), balancearse en las lianas con el momentum preciso, y escapar de las tarántulas y escorpiones requería una maestría que se ganaba con la práctica.

Hemos observado, desde nuestra perspectiva actual, cómo este diseño prescinde de tutoriales y explícita sus reglas mediante la experimentación. La primera vez que un cocodrilo te «mordía», aprendías. La primera vez que una liana se rompía, internalizabas el timer invisible. Era un juego implacable pero justo, y ahí radicaba su adicción. En los patios de los colegios españoles, Pitfall Harry era tema de debate: se compartían rutas, se identificaban las pantallas con los tesoros más valiosos (el anillo de plata, el collar) y se competía por la puntuación más alta. Generó una cultura de estrategia y memoria alrededor de un juego aparentemente sencillo. No era raro escuchar: «en la pantalla del lago doble, ve por abajo del tronco de la izquierda».

Legado y controversia: más allá de la jungla de los 8 bits

El éxito fue monumental, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos para la plataforma. Pitfall Harry regresó en Pitfall II: Lost Caverns (1984), una secuela que volvió a romper moldes con un mapa continuo y no lineal, un sistema de checkpoints y, de forma legendaria, una banda sonora con melodía continua, otro truco técnico sobrenatural para el TIA. Sin embargo, aquí surge un debate clásico entre los puristas: ¿Cuál es mejor? Mientras el original es pura eficacia arcade, la secuela apuesta por la exploración y la aventura. Mi corazón, técnico y nostálgico, se queda con la osadía del primero.

El viaje posterior de Pitfall Harry fue, desgraciadamente, cuesta abajo. Intentos de resucitarlo en la era 16-bit, como Pitfall: The Mayan Adventure, lo convirtieron en un personaje de plataformas genérico, perdiendo la esencia de ingenio técnico que lo definía. Las incursiones en 3D pasaron sin pena ni gloria. Pitfall Harry se quedó anclado, para bien y para mal, a su era dorada. Su legado, sin embargo, es indiscutible. Podemos rastrear su ADN en la estructura de Metroid o en los primeros Castlevania, juegos que entendieron el valor de un escenario interconectado que recompensa la exploración y la memoria. Incluso los modernos roguelikes le deben un guiño a aquel algoritmo que generaba mundos en 4KB.

Conclusión: Por qué Pitfall Harry sigue importando

Cuatro décadas después, Pitfall Harry es mucho más que un icono retro. Es un caso de estudio en optimización extrema, un recordatorio de que las limitaciones pueden ser el caldo de cultivo de la creatividad más deslumbrante. En un mundo de motores gráficos predefinidos y teraflops de potencia, la figura del programador único, como David Crane, domeñando el hardware a base de puro ingenio, nos parece casi heroica.

Para nosotros, los que lo vivimos, evoca el asombro de lo nuevo, la magia de descubrir que un puñado de pixels podía contener una aventura infinita. Para las nuevas generaciones, es una lección fundamental sobre los pilares del diseño de videojuegos. Pitfall Harry no necesita gráficos fotorrealistas; su jungla de 8 bits sigue viva, desafiante y tan gratificante como el primer día. Así que, la próxima vez que juegues a un título indie que te sorprenda con su inteligencia de diseño, recuerda: probablemente, en algún lugar de su código, habita un poco del espíritu de aquel tipo del esmoquin verde. Porque la aventura, al fin y al cabo, nunca termina. ¿No es eso lo más grande?